墨痕深处是人心

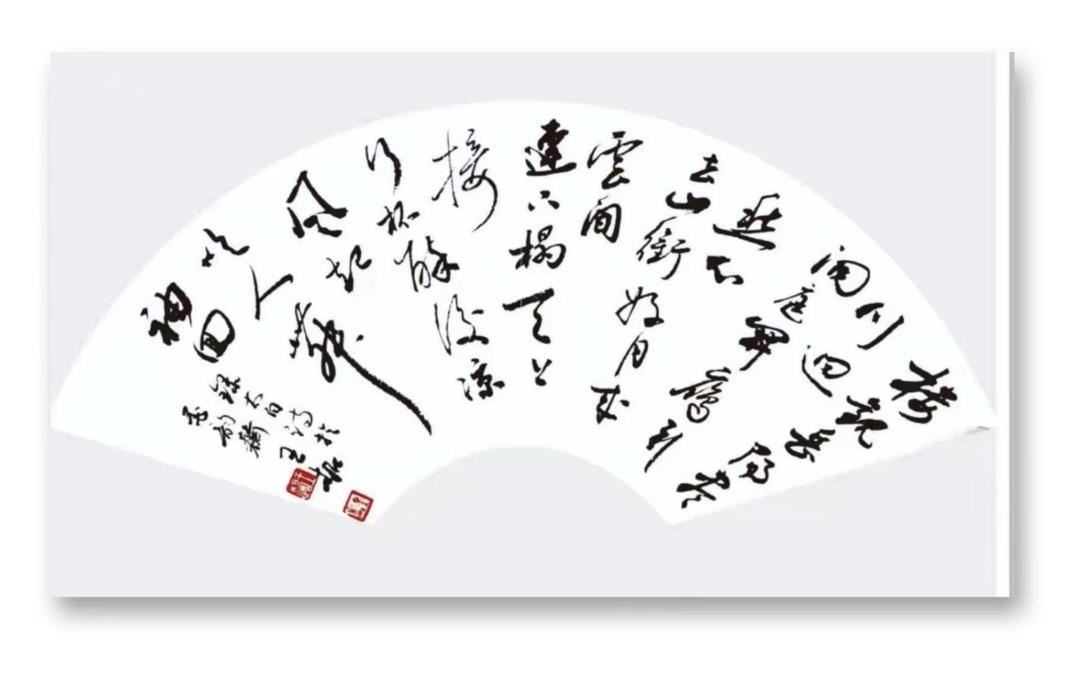

共工新闻社10月19日电(特约记者杨俊文)案头摆着几柄面扇,竹骨扇面上,还凝着淡淡的墨香。“有朋自远方来,不亦乐乎”的行书写得稳实,一笔一画里都藏着孔孟之乡的温厚——这是王超哥为我女儿赴英留学准备的。六柄扇面,有书有画,每一笔都不含糊。轻抚着一个个扇面,指尖触到的不只是竹骨的清凉,还有十年光阴里,我同这位老大哥留在岁月里的温暖。

初识王超哥时,我还带着忐忑,毕竟他已是小有名气的书法家了。可同乡的缘分又让我们的初见没有任何障碍和距离,他笑着拍我的肩膀,说“以后叫哥就行”,声音像晒过太阳的棉絮,暖和又柔软。那时候只知他写得一手好字,直到后来常去他书房坐坐,才慢慢懂了,比起宣纸上的墨韵,他骨子里的品行,才是那最动人的“作品”。

他的书房不大,靠窗摆着一张书桌,砚台里的墨带着新鲜的濡湿。我曾见他为一位素不相识上门求教的晚辈修改书法作品的情景。一笔一画地圈点,末了还把自己的字帖递过去,说“多临帖,不要着急创作”,让这位晚辈激动不已。

中国书法传承跨越三千余年,历经朝代更迭、书体演变,风格流派、书论体系、历史事件等交织融合,形成了具有独特审美和精神追求的艺术体系。其中的“传承者”功不可没,他们不仅传递了技法精髓,更是参与塑造了书法的审美范式与精神气质,其意义不只是在传道、授业、解惑方面的付出,更是为中华民族艺术血脉与文脉的双重延续发挥了重要作用。

王超身上就体现着这样一种理想精神。作为济宁市书协副主席,他经常到学校、企业、机关开办书法讲座,身边也围绕着一批有志学习传承中国传统书法的同仁,共同弘扬中华优秀传统文化。他认为,书法不只是一种笔墨技巧,更是一生的精神修行。王羲之的《兰亭序》展现的不只是遒媚飘逸的二王书风,也寄托了魏晋士人对生命的终极思考;颜真卿《祭侄文稿》留下的也不只是苍茫浑厚的篆籀线条,还有忠臣烈士的气格之美;苏东坡《寒食诗帖》带来的也不只是尚意书风的表白,还有“一蓑烟雨任平生”的豁达。就连降清后被人诟病的王铎,也将理想抱负寄于书法,叹曰:“我无他望,所期后日史上,好书数行也。"他们的理想精神,既有对艺术的孜孜以求,也包含着对中华传统文化传承的使命担当。在他们身上,还有一种创新的精神。世间万物,唯“变”不变。书法艺术的传承发展一直是在变中求索,在改革创新中前行。如果从大众书法普及的角度来说,掌握一门技巧,从传统技法人手,模拟古人,欣赏艺术之美,沉浸于其中自得其乐,这当然是一种很好的方式。但从书法史的进程看,对于书法的发展,单纯的复制和抄袭没有多大意义。而对于艺术的认识,没有绝对不可深化的真理。赵松雪说“用笔千古不易”,假若后人果真局限于此,那么就不会有傅山的绞转翻腾,更不会有林散之于缠绕散乱的破锋中尽显墨气淋漓又气韵生动的笔法之变。所以真正的书家,从不仅仅满足于复制前人,而是站在历史的维度开辟新境。

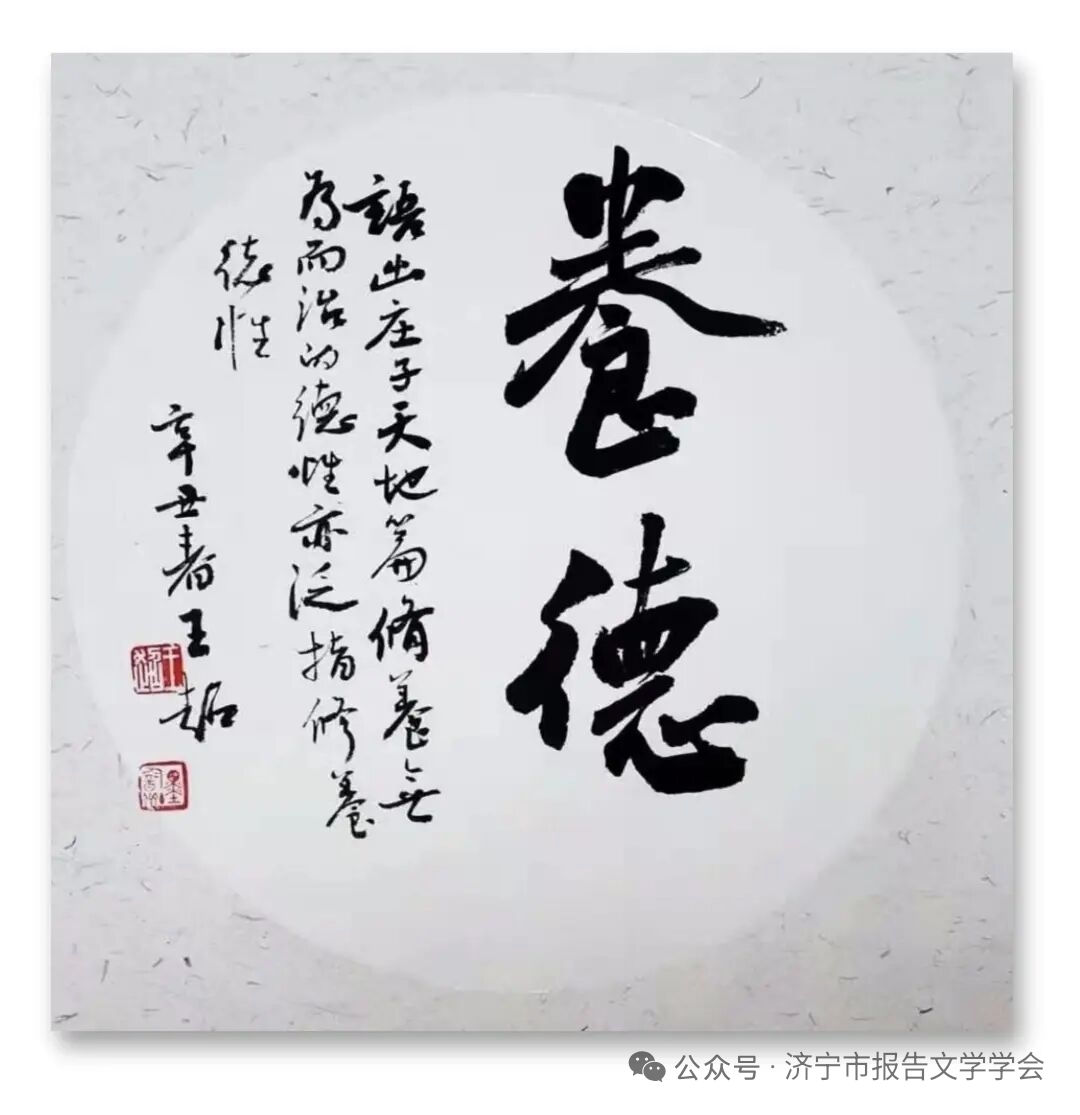

当然,创新之路并不容易,王超的书法是传统的,他沉入经典之深,视角之独特,非一般人所能及。他临摹"二王“行草书,达到了提按顿挫一气呵成,线条如乐章般流动,节奏与意境给人美的享受。对于提掖后学,他身上更有一种诲人不倦的奉献精神。工作再忙,也坚持抽出时间亲自辅导青少年学子。一盏灯点亮另一盏灯,一管笔传递另一管笔,这种传承,成就了书法艺术的源远流长。如今数字洪流席卷一切,传习艺术有了更便捷的途径,当我们看到王超登上网络平台,在线为书法爱好者批改作业;当我们看到,他用真诚质朴的语言诠释古代书论,用最直观的方式示范碑帖笔法,一种感动莫名而来:他是自觉把精力投入到书法研究和传承上,将历代不传之秘奉献给公众,在用书法知识的普及与传承,以通俗易懂的讲解,朴实无华的示范,立志弘道,打开了许多人心中的书法之门。

相对于他的书法艺术,我更赞赏的是他的品行。正直谦逊,为人热心,做事可靠。当今社会,可不缺聪明人,但如他这般心地纯净的人,不是太多。他待人接物始终秉持换位思考,从不计较个人得失。面对利益抉择时,宁可自己吃亏也坚守原则底线,这份磊落令人尊敬。他那与生俱来的感染力,永远积极向上的精神,做事雷厉风行的风格,待人接物如沐春风的气度,都让我心生敬佩。这些年,我和王超哥的联系虽不算频繁,偶尔通个电话,也多是家长里短。可每当我遇到了难处,无论是工作上还是生活上,第一个想到的还是他。原来真正的友谊从不是天天黏在一起,而是你需要时,他总能稳稳地站在你身后,并不张扬,却静静地给你力量。物以类聚,人以群分,围绕在他身边的人,都能感受到他身上所散发的正能量,温暖着每一个人的心。

另一个让我动容的是,他对认定的事情,那份专注的投入和坚持。他说他从小就喜欢书法,几十年的工作经历,工农商学兵,只没有经过商,其它的都干过。但无论在什么时候,无论在什么岗位,他都没有放弃过对书法的孜孜以求。他说,人生是一场长跑,不能急于求成,只要方向对了,时间自然会来帮忙。经过这么多年的不懈努力,他的书法才有了如今的面貌。可以说,他笔下的每一个字,都是对生活的应答——横平竖直,是做人的端正;起笔收笔,是做事的踏实。 在他身上,既有传统文人的高洁风骨,又不失现代人的务实精神。在书法创作上,他既追求高雅的艺术高度,又注重作品的实用性,形神兼备,雅俗共赏,这种平衡感正是其智慧的体现。观他的书法作品,会很自然地读出某种无法用语言文字所表达的生命情思和哲学思考。他说书法既有实用功能,又有艺术功能,而最终会通过艺术手法表现的则是人的生命,书法是一面镜子,可以照见人心。

今年秋天女儿要去英国留学,想带些有家乡味的礼物给导师,我第一个就想到了王超哥。电话里一说,他立马应下:“这是好事,得让老外看看咱孔孟之乡的文化。”用书法作品的形式展现底蕴悠长的中华优秀传统文化与孔孟思想精髓,也很有意义!挂了电话没两天,他就说扇面写好了,让我过去取。我赶到他家时,六柄扇面整整齐齐摆在桌上,楷、隶、行各两柄,内容都是孔孟文化寓意吉祥的诗句,连落款的位置都斟酌得恰到好处。“怕老外看不懂太生僻的,选的都是易懂的,又不失格调”,他一边翻给我看,一边解释,眼里满是细致。那一刻我忽然懂了,他写的哪里是字,是把别人的事当成自己的事一般上心,是那份“待人如沐春风”的实在真诚。

更难能可贵的是,他始终保持着谦逊的态度,从不因自己的才华而倨傲。即便在艺术领域有所成就,他依然乐于助人,愿意为朋友、晚辈倾囊相授。这种无私的精神,让他在圈内赢得了广泛的尊重。

十年了,王超哥就像一块温润的玉,不耀眼,却能在岁月里沉淀出光华;像一坛陈酒,不浓烈,却能在往来间溢出醇香。我忽然想起他常说的一句话:“品行是人生的底牌。”王超哥用十年光阴,把这句话写进了我的心里——原来最好的人生,不是活得多么耀眼,而是活得像他那样,正直如竹,温润如墨,做一个让人觉得心安踏实的人。

作者:杨俊文

供图:共工新闻图片库

责任编辑:林心如

版权声明:

原网页已被红星网络电视台传媒集团-红星卫视转码收录,版权归文章来源方:共工新闻社所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

您如因版权和若对该稿件内容有任何疑问,请30日内与红星卫视联系,本网将迅速给您回应并做处理。

对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,红星卫视不负责任。

服务邮箱:vgong#vip.qq.com(请将#替换成@)处理时间:上午9点至下午5点30分。

相关阅读

点击排行

热门图集